主成分分析(PCA)是一种能够极大提升无监督特征学习速度的数据降维算法。更重要的是,理解PCA算法,对实现白化算法有很大帮助,很多算法都先用白化算法作预处理步骤。

假设你使用图像来训练算法,因为图像中相邻的像素高度相关,输入数据是有一定冗余的。具体来说,假如我们正在训练的16×16灰度值图像,记为一个256维向量 ,其中特征值

,其中特征值 对应每个像素的亮度值。由于相邻像素间的相关性,PCA算法可以将输入向量转换为一个维数低很多的近似向量,而且误差非常小。

对应每个像素的亮度值。由于相邻像素间的相关性,PCA算法可以将输入向量转换为一个维数低很多的近似向量,而且误差非常小。

在我们的实例中,使用的输入数据集表示为 ,维度

,维度 即

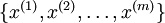

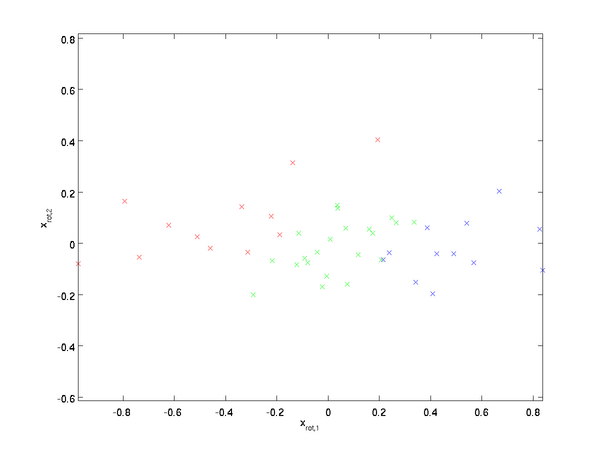

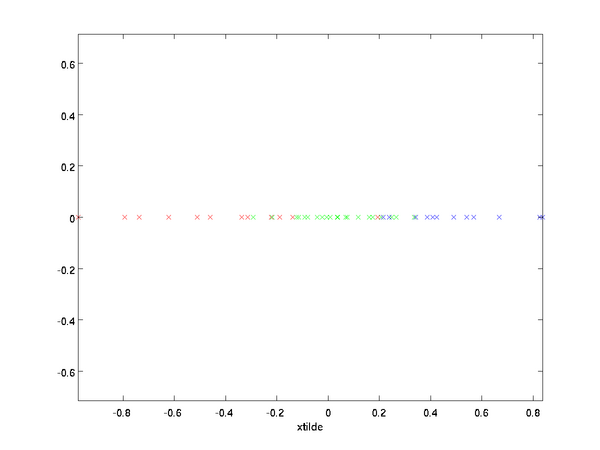

即  。假设我们想把数据从2维降到1维。(实际应用中,我们也许需要把数据从156维降到50维;在这里使用低维数据,主要是为了更好地可视化算法的行为)。下图是我们的数据集:

。假设我们想把数据从2维降到1维。(实际应用中,我们也许需要把数据从156维降到50维;在这里使用低维数据,主要是为了更好地可视化算法的行为)。下图是我们的数据集:

这些数据已经进行了预处理,使得每个特征  和

和  具有相同的均值(零)和方差。

具有相同的均值(零)和方差。

为方便展示,根据  值的大小,我们将每个点分别涂上了三种颜色之一,但改颜色并不用于算法而仅用于图解。

值的大小,我们将每个点分别涂上了三种颜色之一,但改颜色并不用于算法而仅用于图解。

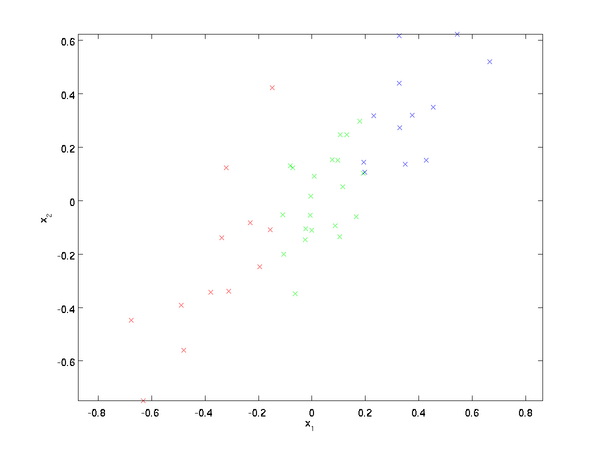

PCA算法将寻找一个低维空间来投射我们的数据。从下图中可以看出,  是数据变化的主方向,而

是数据变化的主方向,而  是次方向。

是次方向。

也就是说,数据在  方向上的变化要比在

方向上的变化要比在  方向上大。

方向上大。

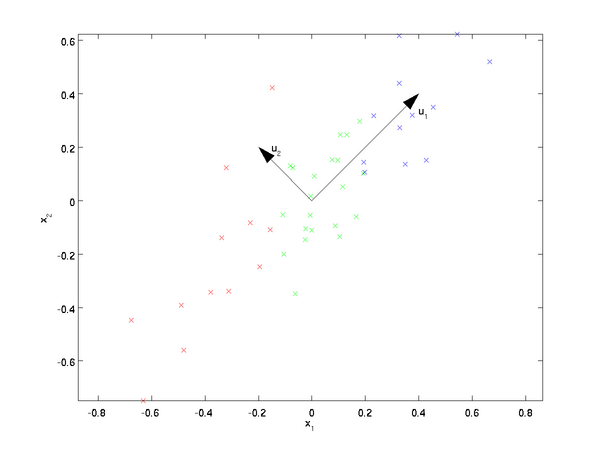

为更形式化地找出方向  和

和  ,我们首先计算出矩阵

,我们首先计算出矩阵  ,如下所示:

,如下所示:

假设  的均值为零,那么

的均值为零,那么  就是x的协方差矩阵。(符号

就是x的协方差矩阵。(符号  ,读"Sigma",是协方差矩阵的标准符号。虽然看起来与求和符号

,读"Sigma",是协方差矩阵的标准符号。虽然看起来与求和符号  比较像,但它们其实是两个不同的概念。)

比较像,但它们其实是两个不同的概念。)

可以证明,数据变化的主方向  就是协方差矩阵

就是协方差矩阵  的主特征向量,而

的主特征向量,而  是次特征向量。

是次特征向量。

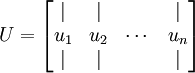

你可以通过标准的数值线性代数运算软件求得特征向量(见实现说明).我们先计算出协方差矩阵 的特征向量,按列排放,而组成矩阵

的特征向量,按列排放,而组成矩阵 :

:

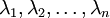

此处,  是主特征向量(对应最大的特征值),

是主特征向量(对应最大的特征值),  是次特征向量。以此类推,另记

是次特征向量。以此类推,另记  为相应的特征值。

为相应的特征值。

在本例中,向量  和

和  构成了一个新基,可以用来表示数据。令

构成了一个新基,可以用来表示数据。令  为训练样本,那么

为训练样本,那么  就是样本点

就是样本点  在维度

在维度  上的投影的长度(幅值)。同样的,

上的投影的长度(幅值)。同样的,  是

是  投影到

投影到  维度上的幅值。

维度上的幅值。

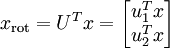

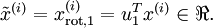

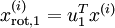

旋转数据

至此,我们可以把  用

用  基表达为:

基表达为:

(下标“rot”来源于单词“rotation”,意指这是原数据经过旋转(也可以说成映射)后得到的结果)

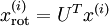

对数据集中的每个样本  分别进行旋转:

分别进行旋转:  for

every

for

every  ,然后把变换后的数据

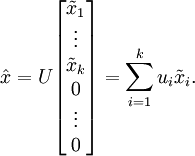

,然后把变换后的数据  显示在坐标图上,可得:

显示在坐标图上,可得:

这就是把训练数据集旋转到  ,

, 基后的结果。一般而言,运算

基后的结果。一般而言,运算  表示旋转到基

表示旋转到基  ,

, ,

...,

,

..., 之上的训练数据。矩阵

之上的训练数据。矩阵  有正交性,即满足

有正交性,即满足  ,所以若想将旋转后的向量

,所以若想将旋转后的向量  还原为原始数据

还原为原始数据  ,将其左乘矩阵

,将其左乘矩阵 即可:

即可:  ,

验算一下:

,

验算一下:  .

.

数据降维

数据的主方向就是旋转数据的第一维  。因此,若想把这数据降到一维,可令:

。因此,若想把这数据降到一维,可令:

更一般的,假如想把数据  降到

降到  维表示

维表示  (令

(令  ),只需选取

),只需选取  的前

的前  个成分,分别对应前

个成分,分别对应前  个数据变化的主方向。

个数据变化的主方向。

PCA的另外一种解释是: 是一个

是一个  维向量,其中前几个成分可能比较大(例如,上例中大部分样本第一个成分

维向量,其中前几个成分可能比较大(例如,上例中大部分样本第一个成分  的取值相对较大),而后面成分可能会比较小(例如,上例中大部分样本的

的取值相对较大),而后面成分可能会比较小(例如,上例中大部分样本的  较小)。

较小)。

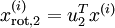

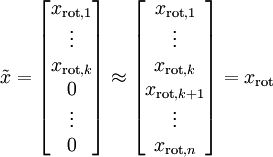

PCA算法做的其实就是丢弃  中后面(取值较小)的成分,就是将这些成分的值近似为零。具体的说,设

中后面(取值较小)的成分,就是将这些成分的值近似为零。具体的说,设  是

是  的近似表示,那么将

的近似表示,那么将  除了前

除了前  个成分外,其余全赋值为零,就得到:

个成分外,其余全赋值为零,就得到:

在本例中,可得  的点图如下(取

的点图如下(取  ):

):

然而,由于上面  的后

的后 项均为零,没必要把这些零项保留下来。所以,我们仅用前

项均为零,没必要把这些零项保留下来。所以,我们仅用前  个(非零)成分来定义

个(非零)成分来定义  维向量

维向量  。

。

这也解释了我们为什么会以  为基来表示数据:要决定保留哪些成分变得很简单,只需取前

为基来表示数据:要决定保留哪些成分变得很简单,只需取前  个成分即可。这时也可以说,我们“保留了前

个成分即可。这时也可以说,我们“保留了前  个PCA(主)成分”。

个PCA(主)成分”。

还原近似数据

现在,我们得到了原始数据 的低维“压缩”表征量

的低维“压缩”表征量 ,反过来。如果给定

,反过来。如果给定 ,我们应如何还原原始数据x呢?要转换回来,只需

,我们应如何还原原始数据x呢?要转换回来,只需 即可。进一步,我们把

即可。进一步,我们把  看作将

看作将  的最后

的最后  个元素被置0所得的近似表示,因此如果给定

个元素被置0所得的近似表示,因此如果给定  ,可以通过在其末尾添加

,可以通过在其末尾添加  个0来得到对

个0来得到对  的近似,最后,左乘

的近似,最后,左乘  便可近似还原出原数据

便可近似还原出原数据  。具体来说,计算如下:

。具体来说,计算如下:

上面的等式基于先前对U的定义。在实现时,我们实际上并不先给 填0然后再左乘

填0然后再左乘  ,因为这意味着大量的乘0运算。我们可用

,因为这意味着大量的乘0运算。我们可用  来与

来与  的前

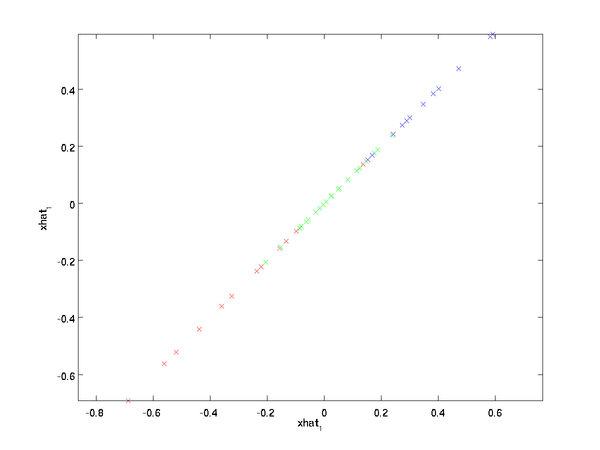

的前  列相乘,即上式中最右项,来达到同样的目的。将该算法应用于本例中的数据集,可得如下关于重构数据

列相乘,即上式中最右项,来达到同样的目的。将该算法应用于本例中的数据集,可得如下关于重构数据  的点图:

的点图:

由图可见,我们得到的是对原始数据集的一维近似重构。

在训练自动编码器或其它无监督特征学习算法时,算法运行时间将依赖于输入数据的维数。若用  取代

取代  作为输入数据,那么算法就可使用低维数据进行训练,运行速度将显著加快。对于很多数据集来说,低维表征量

作为输入数据,那么算法就可使用低维数据进行训练,运行速度将显著加快。对于很多数据集来说,低维表征量  是原数据集的极佳近似,因此在这些场合使用PCA是很合适的,它引入的近似误差的很小,却可显著地提高你算法的运行速度。

是原数据集的极佳近似,因此在这些场合使用PCA是很合适的,它引入的近似误差的很小,却可显著地提高你算法的运行速度。

选择主成分个数

主成分分析,白化,主成分分析和白化(无监督学习之前的步骤)【转】

原文:http://www.cnblogs.com/rong86/p/3558761.html