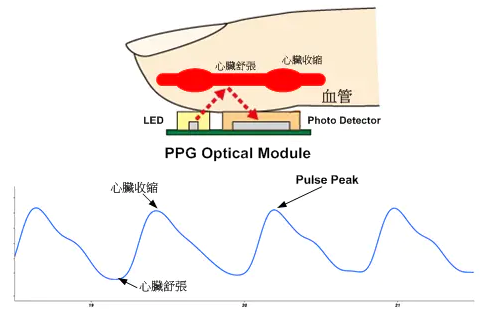

光体积变化描记图法(Photoplethysmography,简称PPG)是借光电手段在活体组织中监测血液容积变化的一种无创监测方法。

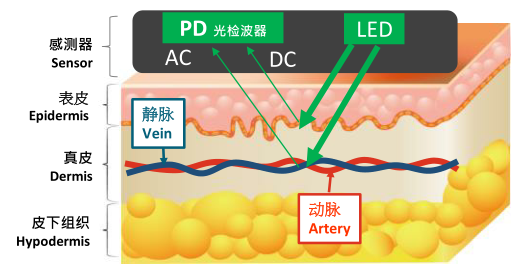

当一定波长的光束照射到指端皮肤表面,每次心跳时,血管的收缩和扩张都会影响光的透射 (例如在透射PPG中,通过指尖的光线) 或是光的反射 (例如在反射PPG中,来自手腕表面附近的光线)。当光线透过皮肤组织然后再反射到光敏传感器时,光照会有一定的衰减。像肌肉、骨骼、静脉和其他连接组织对光的吸收是基本不变的 (前提是测量部位没有大幅度的运动),但是动脉会不同,由于动脉里有血液的脉动,那么对光的吸收自然也会有所变化。当我们把光转换成电信号时,正是由于动脉对光的吸收有变化而其他组织对光的吸收基本不变,得到的信号就可以分为直流DC信号和交流AC信号。提取其中的AC信号,就能反应出血液流动的特点。

PTT:指的是脉搏波从主动脉瓣到周身某位置的时间,学界定义存在细微差别,自1977年以来最常用的定义是:R波和peripheral pulse(学术名词:周边脉搏;待确认)的间隔; ECG-TT:ECG-initiated transit time 表示两个peripheral pulse的时间间隔,用于计算PPT的变化;有研究使用ECG峰值到对应的PPG峰值之间的距离作为PTT,另有一些研究用ECG峰值到对应周期PPG上升的起始点之间的时间为PTT,

PAT:Pulse Arrival Time;在一些文献中与PTT同含义,也用于指ECG的R波波峰到对应的PPG主波峰的距离;细节上与PPT的区别是,PAT包括的PEP(Pre-ejection Period Time):反映了心电信号转化为肌肉压力的时间,有文献指出PEP占RR间期约7%的时长,所以在获取PTT时有必要将PEP排除;另外,PEP对PTT的影响随着心脏的距离减小(e.g. 耳部PPG要考虑PEP),多波长PPG获取的PTT可以忽略掉PEP影响(待验证);

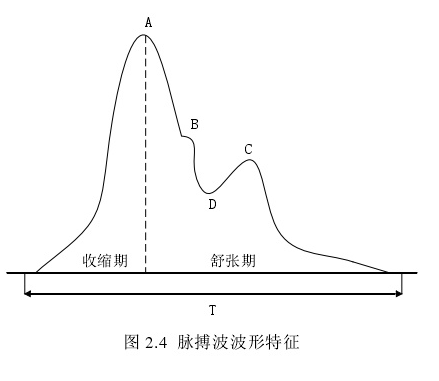

PIR(PPG Intensity Ratio): 指PPG信号峰值对应光强与谷值对应光强的比值,反映血管直径的变化。原因在【3】中得到论证: 对应舒展压时间段,血管管径变小,透射光强达到最大;对应收缩压时间段,投射光强最小;反射光强与透射光强的规律恰恰相反。

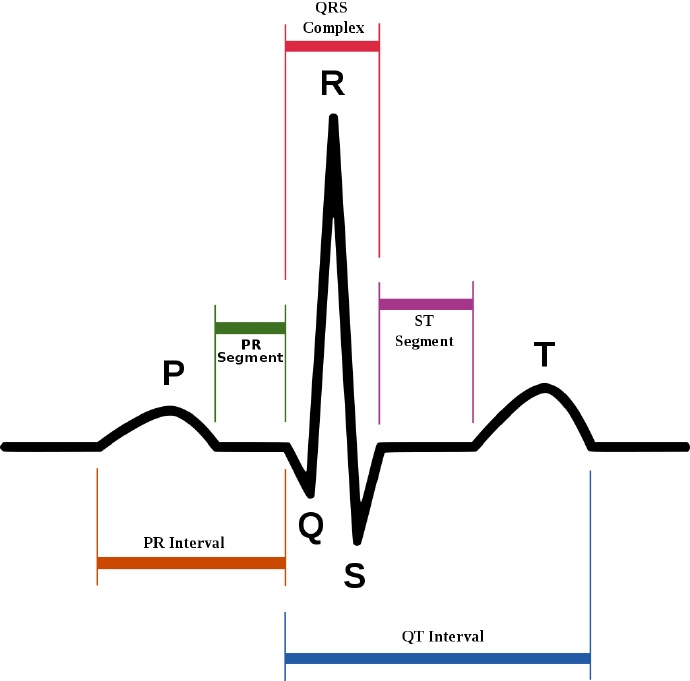

心电信号从宏观上记录心脏细胞的除级和复级过程。

下面对每个波形点作详细的介绍

(1) P波:最初产生的偏离的波被命名为P波,它反映心房除极过程的电位变化,代表了两个心房的去极。

(2) QRS波群:心室的激活产生的最大的波,它反映心室肌除极过程的电位变化。正常间隔0.08-0.12秒。典型的QRS波群是指三个紧密相连的波;

(3) PR间期:从P波开始到QRS复合波开始,它代表心房肌开始除极到心室肌开始除极的时限。正常间期是0.12-2.0秒

(4) ST段:是在QRS波群以后,T波以前的一段平线。代表左、右心室全部除极完毕到复极开始以前的一段时间。

(5) T波:代表心室肌复极过程引起的电位变化。

(6) QT间期:代表整个心室肌自开始除极至复极完毕的总时间。

原文:https://www.cnblogs.com/guoben/p/14736109.html