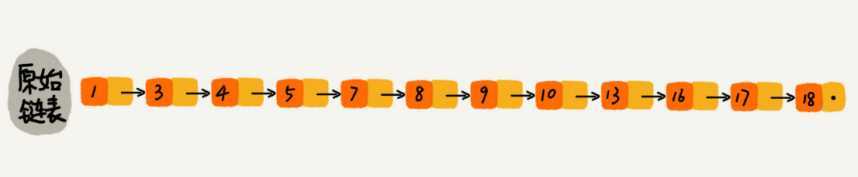

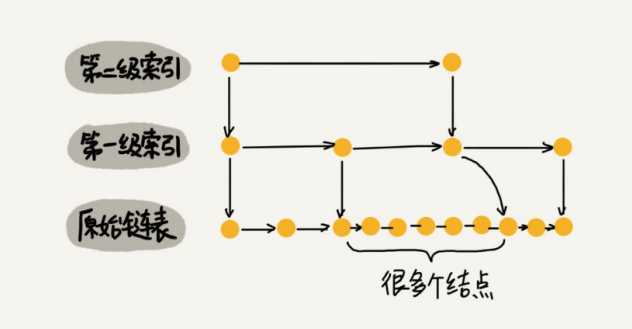

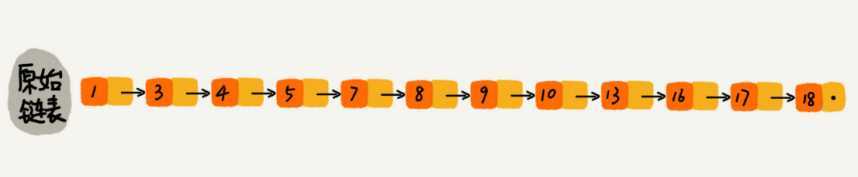

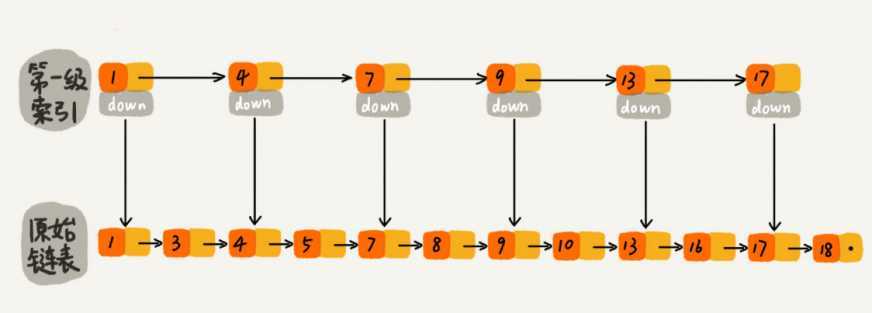

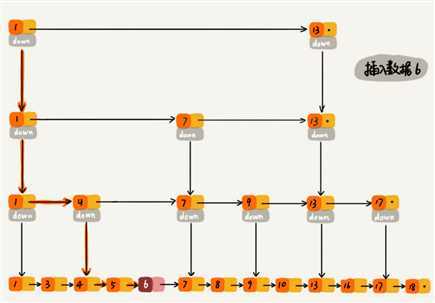

那怎么来提高查找效率呢?如果像图中那样,对链表建立一级“索引”,查找起来是不是就会更快一些呢?每两个结点提取一个结点到上一级,我们把抽出来的那一级叫作索引或索引层。图中的 down 表示 down 指针,指向下一级结点。

如果我们现在要查找某个结点,比如 16。我们可以先在索引层遍历,当遍历到索引层中值为 13 的结点时,我们发现下一个结点是 17,那要查找的结点 16 肯定就在这两个结点之间。然后我们通过索引层结点的 down 指针,下降到原始链表这一层,继续遍历。这个时候,我们只需要再遍历 2 个结点,就可以找到值等于 16 的这个结点了。这样,原来如果要查找 16,需要遍历 10 个结点,现在只需要遍历 7 个结点。

加来一层索引之后,查找一个结点需要遍历的结点个数减少了,也就是说查找效率提高了。

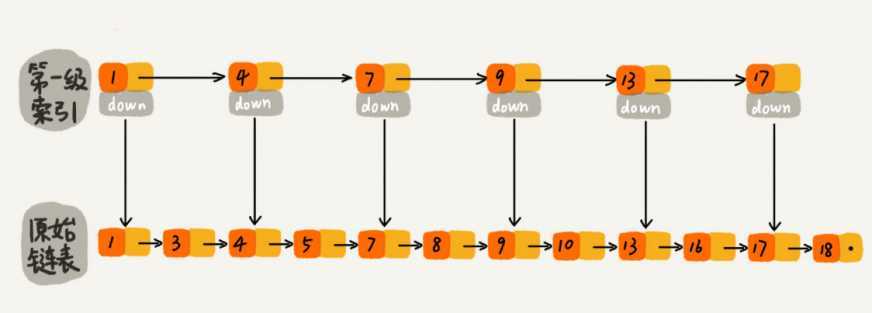

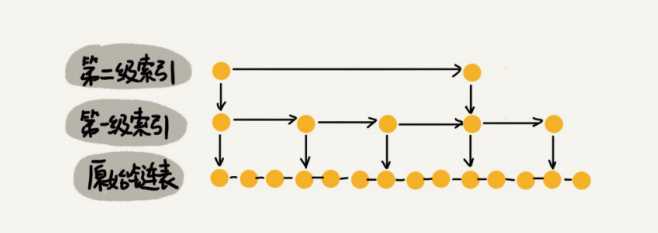

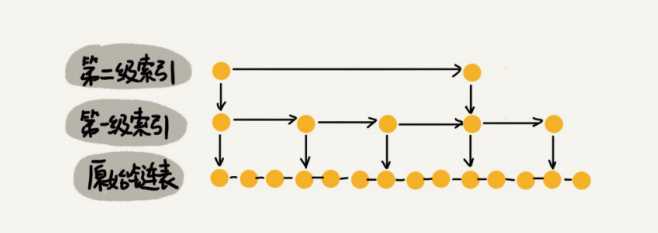

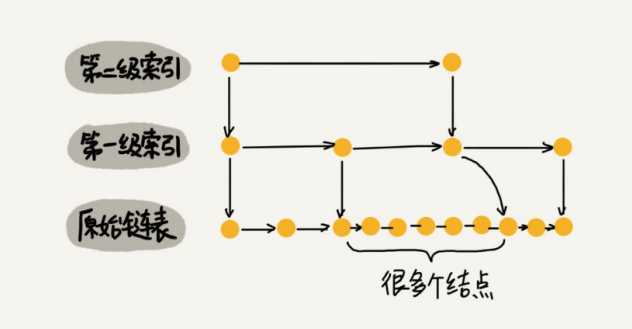

跟前面建立第一级索引的方式相似,我们在第一级索引的基础之上,每两个结点就抽出一个结点到第二级索引。现在我们再来查找 16,只需要遍历 6 个结点了,需要遍历的结点数量又减少了。

跳表=链表+多级索引结构

用跳表查询到底有多快?

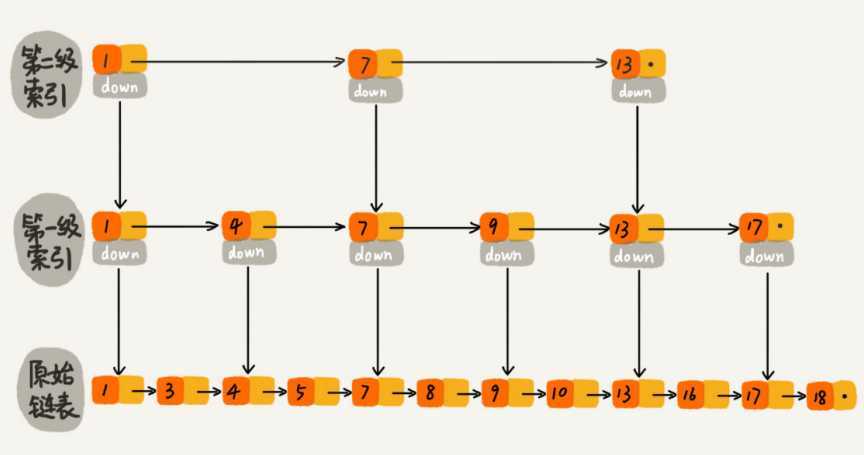

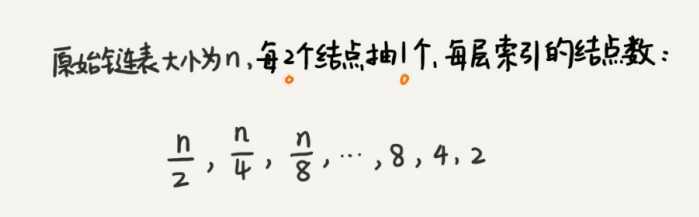

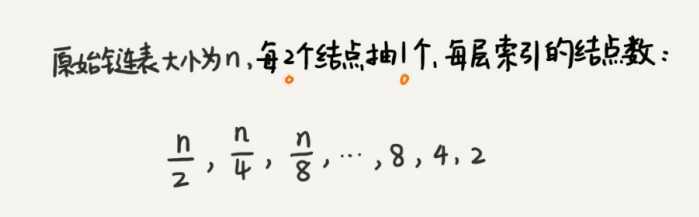

假设每两个结点会抽出一个结点作为上一级索引的结点,那第一级索引的结点个数大约就是 n/2,第二级索引的结点个数大约就是 n/4,第三级索引的结点个数大约就是 n/8,依次类推,也就是说,第 k 级索引的结点个数是第 k-1 级索引的结点个数的1/2,那第

k级索引结点的个数就是 n/(2k )。按照我们刚才讲的,每两个结点会抽出一个结点作为上一级索引的结点,那第一级索引的结点个数大约就是 n/2,第二级索引的结点个数大约就是 n/4,第三级索引的结点个数大约就是 n/8,依次类推,也就是说,第 k 级索引的结点个数是第 k-1 级索引的结点个数的1/2,那第 k级索引结点的个数就是 n/(2k )。

假设索引有 h 级,最高级的索引有 2 个结点。通过上面的公式,我们可以得到 n/(2h )=2,从而求得 h=log2n-1。如果包含原始链表这一层,整个跳表的高度就是 log2n。我们在跳表中查询某个数据的时候,如果每一层都要遍历 m 个结点,那在跳表中查询一个数据的时间复杂度就是 O(m*logn)。那这个 m 的值是多少呢?按照前面这种索引结构,我们每一级索引都最多只需要遍历 3 个结点,也就是说 m=3,为什么是 3 呢?

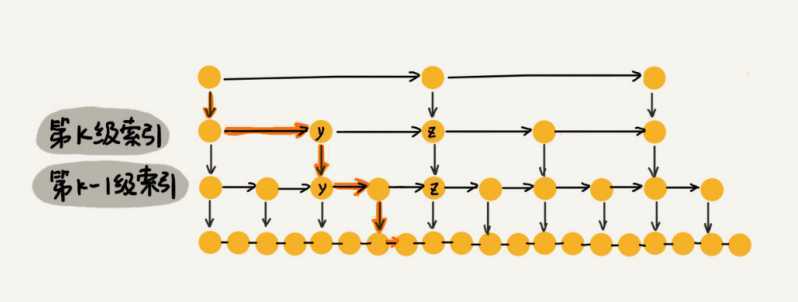

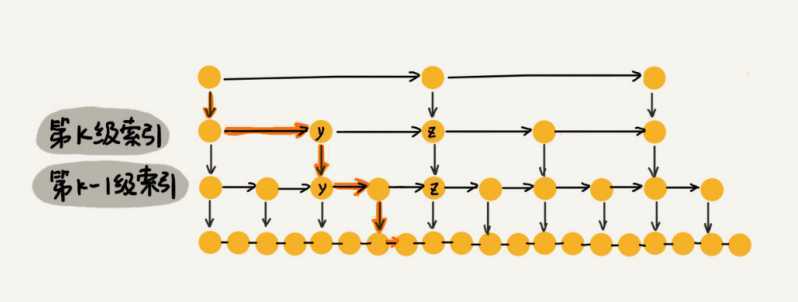

假设我们要查找的数据是 x,在第 k 级索引中,我们遍历到 y 结点之后,发现 x 大于 y,小于后面的结点 z,所以我们通过 y 的 down 指针,从第 k 级索引下降到第 k-1 级索引。在第 k-1 级索引中,y 和 z 之间只有 3 个结点(包含 y 和 z),所以,我们在 K-1 级索引中最多只需要遍历 3 个结点,依次类推,每一级索引都最多只需要遍历 3 个结点。

通过上面的分析,我们得到 m=3,所以在跳表中查询任意数据的时间复杂度就是O(logn)。这个查找的时间复杂度跟二分查找是一样的。

跳表是不是很浪费内存?

比起单纯的单链表,跳表需要存储多级索引,肯定要消耗更多的存储空间。那到底需要消耗多少额外的存储空间呢?我们来分析一下跳表的空间复杂度。

假设原始链表大小为 n,那第一级索引大约有 n/2 个结点,第二级索引大约有 n/4 个结点,以此类推,每上升一级就减少一半,直到剩下 2 个结点。如果我们把每层索引的结点数写出来,就是一个等比数列。

这几级索引的结点总和就是 n/2+n/4+n/8…+8+4+2=n-2。所以,跳表的空间复杂度是O(n)。也就是说,如果将包含 n 个结点的单链表构造成跳表,我们需要额外再用接近 n 个结点的存储空间。那我们有没有办法降低索引占用的内存空间呢?

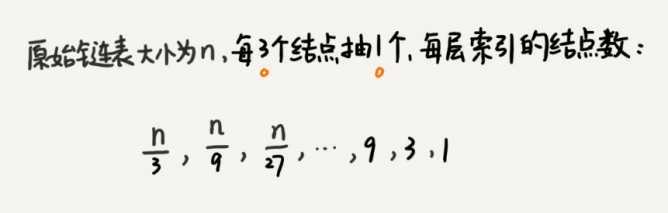

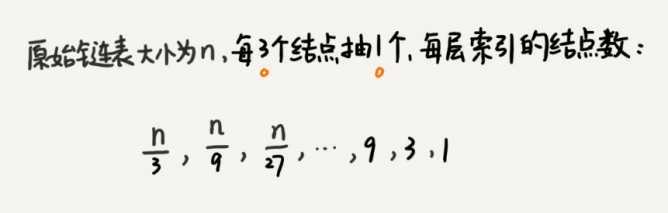

我们前面都是每两个结点抽一个结点到上级索引,如果我们每三个结点或五个结点,抽一个结点到上级索引,是不是就不用那么多索引结点了呢?我画了一个每三个结点抽一个的示意图,你可以看下。

从图中可以看出,第一级索引需要大约 n/3 个结点,第二级索引需要大约 n/9 个结点。每往上一级,索引结点个数都除以 3。为了方便计算,我们假设最高一级的索引结点个数是1。我们把每级索引的结点个数都写下来,也是一个等比数列。

通过等比数列求和公式,总的索引结点大约就是 n/3+n/9+n/27+…+9+3+1=n/2。尽管空间复杂度还是 O(n),但比上面的每两个结点抽一个结点的索引构建方法,要减少了一半的索引结点存储空间。

高效的动态插入和删除

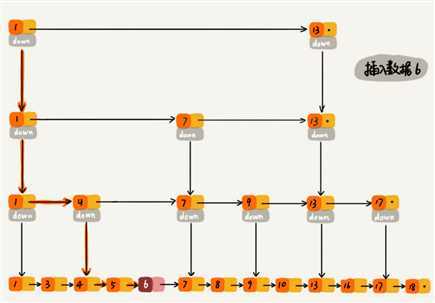

实际上,跳表这个动态数据结构,不仅支持查找操作,还支持动态的插入、删除操作,而且插入、删除操作的时间复杂度也是 O(logn)。

插入

删除

如果这个结点在索引中也有出现,我们除了要删除原始链表中的结点,还要删除索引中的。因为单链表中的删除操作需要拿到要删除结点的前驱结点,然后通过指针操作完成删除。所以在查找要删除的结点的时候,一定要获取前驱结点。

跳表索引动态更新

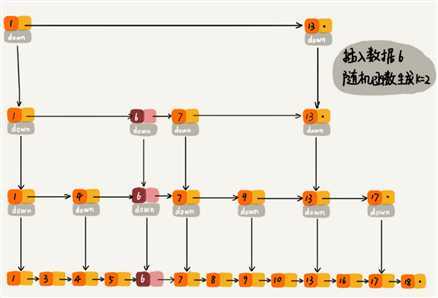

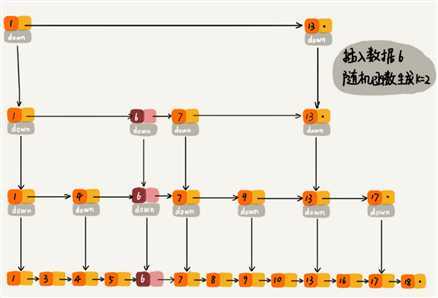

当我们不停地往跳表中插入数据时,如果我们不更新索引,就有可能出现某 2 个索引结点之间数据非常多的情况。极端情况下,跳表还会退化成单链表。

我们通过一个随机函数,来决定将这个结点插入到哪几级索引中,比如随机函数生成了值K,那我们就将这个结点添加到第一级到第 K 级这 K 级索引中。

跳跃表的实现步骤分析

思路

先讨论插入,我们先看理想的跳跃表结构,L2层的元素个数是L1层元素个数的1/2,L3层的元素个数是L2层的元素个数的1/2,以此类推。从这里,我们可以想到,只要在插入时尽量保证上一层的元素个数是下一层元素的1/2,我们的跳跃表就能成为理想的跳跃表。那么怎么样才能在插入时保证上一层元素个数是下一层元素个数的1/2呢?很简单,抛硬币就能解决了!假设元素X要插入跳跃表,很显然,L1层肯定要插入X。那么L2层要不要插入X呢?我们希望上层元素个数是下层元素个数的1/2,所以我们有1/2的概率希望X插入L2层,那么抛一下硬币吧,正面就插入,反面就不插入。那么L3到底要不要插入X呢?相对于L2层,我们还是希望1/2的概率插入,那么继续抛硬币吧!以此类推,元素X插入第n层的概率是(1/2)的n次。这样,我们能在跳跃表中插入一个元素了。

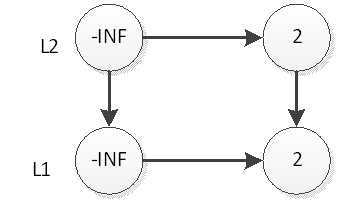

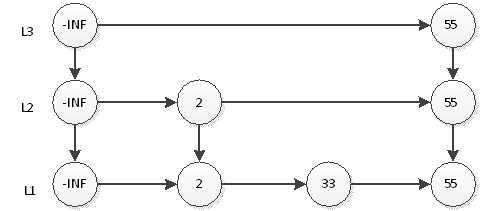

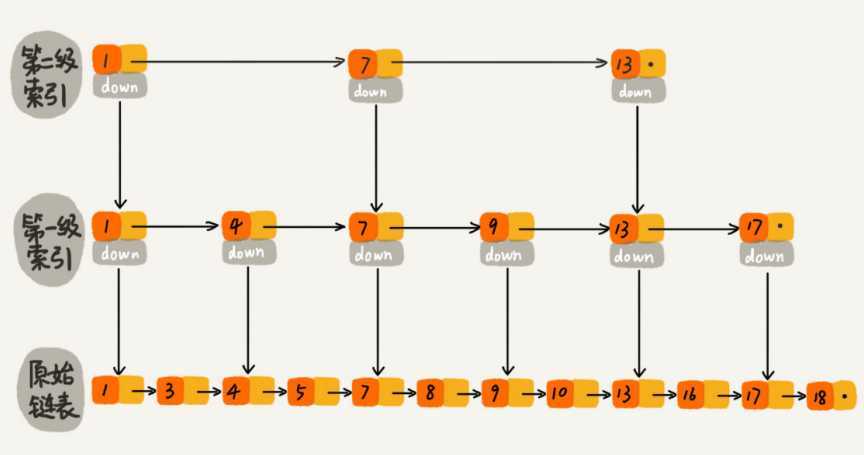

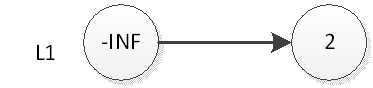

在此还是以上图为例:跳跃表的初试状态如下图,表中没有一个元素:

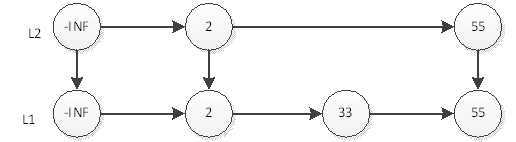

如果我们要插入元素2,首先是在底部插入元素2,如下图:

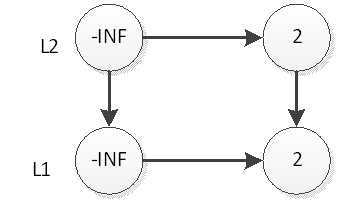

然后我们抛硬币,结果是正面,那么我们要将2插入到L2层,如下图:

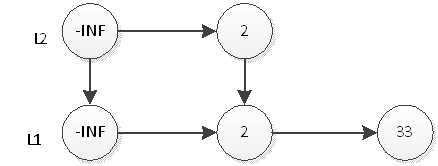

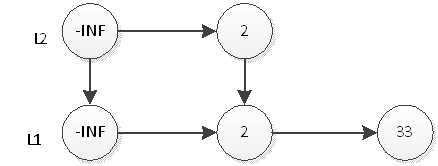

继续抛硬币,结果是反面,那么元素2的插入操作就停止了,插入后的表结构就是上图所示。接下来,我们插入元素33,跟元素2的插入一样,现在L1层插入33,如下图:

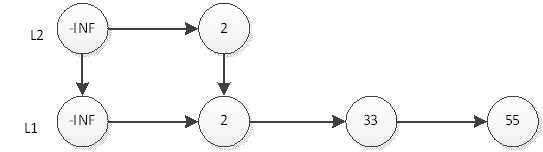

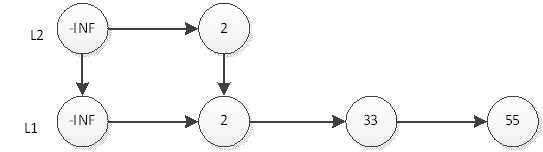

然后抛硬币,结果是反面,那么元素33的插入操作就结束了,插入后的表结构就是上图所示。接下来,我们插入元素55,首先在L1插入55,插入后如下图:

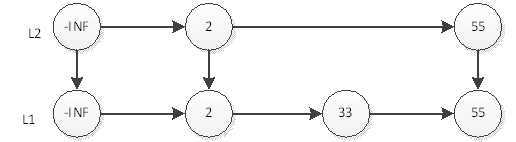

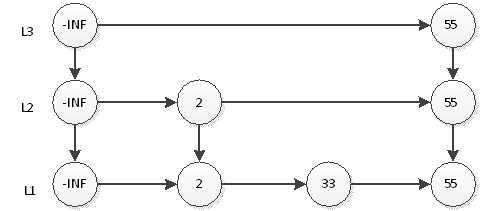

然后抛硬币,结果是正面,那么L2层需要插入55,如下图:

继续抛硬币,结果又是正面,那么L3层需要插入55,如下图:

以此类推,我们插入剩余的元素。当然因为规模小,结果很可能不是一个理想的跳跃表。但是如果元素个数n的规模很大,学过概率论的同学都知道,最终的表结构肯定非常接近于理想跳跃表。

代码实现

采用随机数生成的方式来获取新元素插入的最高层数。我们先估摸一下n的规模,然后定义跳跃表的最大层数maxLevel,那么底层,也就是第0层,元素是一定要插入的,概率为1;最高层,也就是maxLevel层,元素插入的概率为1/2^maxLevel。

我们先随机生成一个范围为0~2^maxLevel-1的一个整数r。那么元素r小于2^(maxLevel-1)的概率为1/2,r小于2^(maxLevel-2)的概率为1/4,……,r小于2的概率为1/2^(maxLevel-1),r小于1的概率为1/2^maxLevel。

举例,假设maxLevel为4,那么r的范围为0~15,则r小于8的概率为1/2,r小于4的概率为1/4,r小于2的概率为1/8,r小于1的概率为1/16。1/16正好是maxLevel层插入元素的概率,1/8正好是maxLevel层插入的概率,以此类推。

通过这样的分析,我们可以先比较r和1,如果r<1,那么元素就要插入到maxLevel层以下;否则再比较r和2,如果r<2,那么元素就要插入到maxLevel-1层以下;再比较r和4,如果r<4,那么元素就要插入到maxLevel-2层以下……如果r>2^(maxLevel - 1),那么元素就只要插入在底层即可。