今天老刘讲课,老刘自从咳嗽恢复之后,精神又开始焕发了哟~~今天上了6.6-7.1.6

SWAP(交换)分区是一种通过在硬盘中预先划分一定的空间,然后将把内存中暂时不常用的数据临时存放到硬盘中,以便腾出物理内存空间让更活跃的程序服务来使用的技术,其设计目的是为了解决真实物理内存不足的问题。但由于交换分区毕竟是通过硬盘设备读写数据的,速度肯定要比物理内存慢,所以只有当真实的物理内存耗尽后才会调用交换分区的资源。

本书在前面曾经讲到,Linux系统的设计初衷就是让许多人一起使用并执行各自的任务,从而成为多用户、多任务的操作系统。但是,硬件资源是固定且有限的,如果某些用户不断地在Linux系统上创建文件或者存放电影,硬盘空间总有一天会被占满。针对这种情况,root管理员就需要使用磁盘容量配额服务来限制某位用户或某个用户组针对特定文件夹可以使用的最大硬盘空间或最大文件个数,一旦达到这个最大值就不再允许继续使用。可以使用quota命令进行磁盘容量配额管理,从而限制用户的硬盘可用容量或所能创建的最大文件个数。quota命令还有软限制和硬限制的功能。

软限制:当达到软限制时会提示用户,但仍允许用户在限定的额度内继续使用。

硬限制:当达到硬限制时会提示用户,且强制终止用户的操作。

1. xfs_quota命令

xfs_quota命令是一个专门针对XFS文件系统来管理quota磁盘容量配额服务而设计的命令,格式为“xfs_quota [参数] 配额 文件系统”。其中,-c参数用于以参数的形式设置要执行的命令;-x参数是专家模式,让运维人员能够对quota服务进行更多复杂的配置。接下来我们使用xfs_quota命令来设置用户tom对/boot目录的quota磁盘容量配额。具体的限额控制包括:硬盘使用量的软限制和硬限制分别为3MB和6MB;创建文件数量的软限制和硬限制分别为3个和6个。

2. edquota命令

edquota命令用于编辑用户的quota配额限制,格式为“edquota [参数] [用户] ”。在为用户设置了quota磁盘容量配额限制后,可以使用edquota命令按需修改限额的数值。其中,-u参数表示要针对哪个用户进行设置;-g参数表示要针对哪个用户组进行设置。edquota命令会调用Vi或Vim编辑器来让root管理员修改要限制的具体细节。下面把用户tom的硬盘使用量的硬限额从5MB提升到8MB:

当引领大家学习完本章所有的硬盘管理知识之后,刘遄老师终于可以放心大胆地讲解Linux系统中的“快捷方式”了。在Windows系统中,快捷方式就是指向原始文件的一个链接文件,可以让用户从不同的位置来访问原始的文件;原文件一旦被删除或剪切到其他地方后,会导致链接文件失效。但是,这个看似简单的东西在Linux系统中可不太一样。

在Linux系统中存在硬链接和软连接两种文件。

硬链接(hard link):可以将它理解为一个“指向原始文件inode的指针”,系统不为它分配独立的inode和文件。所以,硬链接文件与原始文件其实是同一个文件,只是名字不同。我们每添加一个硬链接,该文件的inode连接数就会增加1;而且只有当该文件的inode连接数为0时,才算彻底将它删除。换言之,由于硬链接实际上是指向原文件inode的指针,因此即便原始文件被删除,依然可以通过硬链接文件来访问。需要注意的是,由于技术的局限性,我们不能跨分区对目录文件进行链接。

软链接(也称为符号链接[symbolic link]):仅仅包含所链接文件的路径名,因此能链接目录文件,也可以跨越文件系统进行链接。但是,当原始文件被删除后,链接文件也将失效,从这一点上来说与Windows系统中的“快捷方式”具有一样的性质。

ln命令

ln命令用于创建链接文件,格式为“ln [选项] 目标”,其可用的参数以及作用如表6-6所示。在使用ln命令时,是否添加-s参数,将创建出性质不同的两种“快捷方式”。因此如果没有扎实的理论知识和实践经验做铺垫,尽管能够成功完成实验,但永远不会明白为什么会成功。

表6-6 ln命令中可用的参数以及作用

| 参数 | 作用 |

| -s | 创建“符号链接”(如果不带-s参数,则默认创建硬链接) |

| -f | 强制创建文件或目录的链接 |

| -i | 覆盖前先询问 |

| -v | 显示创建链接的过程 |

近年来, CPU的处理性能保持着高速增长,Intel公司在2017年最新发布的i9-7980XE处理器芯片更是达到了18核心36线程。但与此同时,硬盘设备的性能提升却不是很大,因此逐渐成为当代计算机整体性能的瓶颈。而且,由于硬盘设备需要进行持续、频繁、大量的IO操作,相较于其他设备,其损坏几率也大幅增加,导致重要数据丢失的几率也随之增加。

1988年,加利福尼亚大学伯克利分校首次提出并定义了RAID技术的概念。RAID技术通过把多个硬盘设备组合成一个容量更大、安全性更好的磁盘阵列,并把数据切割成多个区段后分别存放在各个不同的物理硬盘设备上,然后利用分散读写技术来提升磁盘阵列整体的性能,同时把多个重要数据的副本同步到不同的物理硬盘设备上,从而起到了非常好的数据冗余备份效果。

任何事物都有它的两面性。RAID技术确实具有非常好的数据冗余备份功能,但是它也相应地提高了成本支出。就像原本我们只有一个电话本,但是为了避免遗失,我们将联系人号码信息写成了两份,自然要为此多买一个电话本,这也就相应地提升了成本支出。RAID技术的设计初衷是减少因为采购硬盘设备带来的费用支出,但是与数据本身的价值相比较,现代企业更看重的则是RAID技术所具备的冗余备份机制以及带来的硬盘吞吐量的提升。也就是说,RAID不仅降低了硬盘设备损坏后丢失数据的几率,还提升了硬盘设备的读写速度,所以它在绝大多数运营商或大中型企业中得以广泛部署和应用。

出于成本和技术方面的考虑,需要针对不同的需求在数据可靠性及读写性能上作出权衡,制定出满足各自需求的不同方案。目前已有的RAID磁盘阵列的方案至少有十几种,而刘遄老师接下来会详细讲解RAID 0、RAID 1、RAID 5与RAID 10这4种最常见的方案。

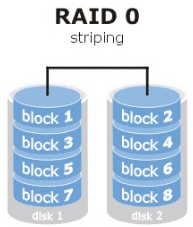

1. RAID 0

RAID 0技术把多块物理硬盘设备(至少两块)通过硬件或软件的方式串联在一起,组成一个大的卷组,并将数据依次写入到各个物理硬盘中。这样一来,在最理想的状态下,硬盘设备的读写性能会提升数倍,但是若任意一块硬盘发生故障将导致整个系统的数据都受到破坏。通俗来说,RAID 0技术能够有效地提升硬盘数据的吞吐速度,但是不具备数据备份和错误修复能力。如图7-1所示,数据被分别写入到不同的硬盘设备中,即disk1和disk2硬盘设备会分别保存数据资料,最终实现提升读取、写入速度的效果。

图7-1 RAID 0技术示意图

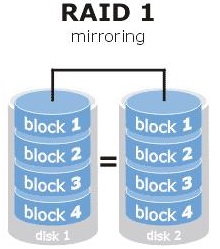

2. RAID 1

尽管RAID 0技术提升了硬盘设备的读写速度,但是它是将数据依次写入到各个物理硬盘中,也就是说,它的数据是分开存放的,其中任何一块硬盘发生故障都会损坏整个系统的数据。因此,如果生产环境对硬盘设备的读写速度没有要求,而是希望增加数据的安全性时,就需要用到RAID 1技术了。

在图7-2所示的RAID 1技术示意图中可以看到,它是把两块以上的硬盘设备进行绑定,在写入数据时,是将数据同时写入到多块硬盘设备上(可以将其视为数据的镜像或备份)。当其中某一块硬盘发生故障后,一般会立即自动以热交换的方式来恢复数据的正常使用。

图7-2 RAID 1技术示意图

RAID 1技术虽然十分注重数据的安全性,但是因为是在多块硬盘设备中写入了相同的数据,因此硬盘设备的利用率得以下降,从理论上来说,图7-2所示的硬盘空间的真实可用率只有50%,由三块硬盘设备组成的RAID 1磁盘阵列的可用率只有33%左右,以此类推。而且,由于需要把数据同时写入到两块以上的硬盘设备,这无疑也在一定程度上增大了系统计算功能的负载。

那么,有没有一种RAID方案既考虑到了硬盘设备的读写速度和数据安全性,还兼顾了成本问题呢?实际上,单从数据安全和成本问题上来讲,就不可能在保持原有硬盘设备的利用率且还不增加新设备的情况下,能大幅提升数据的安全性。刘遄老师也没有必要忽悠各位读者,下面将要讲解的RAID 5技术虽然在理论上兼顾了三者(读写速度、数据安全性、成本),但实际上更像是对这三者的“相互妥协”。

3. RAID 5

如图7-3所示,RAID5技术是把硬盘设备的数据奇偶校验信息保存到其他硬盘设备中。RAID 5磁盘阵列组中数据的奇偶校验信息并不是单独保存到某一块硬盘设备中,而是存储到除自身以外的其他每一块硬盘设备上,这样的好处是其中任何一设备损坏后不至于出现致命缺陷;图7-3中parity部分存放的就是数据的奇偶校验信息,换句话说,就是RAID 5技术实际上没有备份硬盘中的真实数据信息,而是当硬盘设备出现问题后通过奇偶校验信息来尝试重建损坏的数据。RAID这样的技术特性“妥协”地兼顾了硬盘设备的读写速度、数据安全性与存储成本问题。

图7-3 RAID5技术示意图

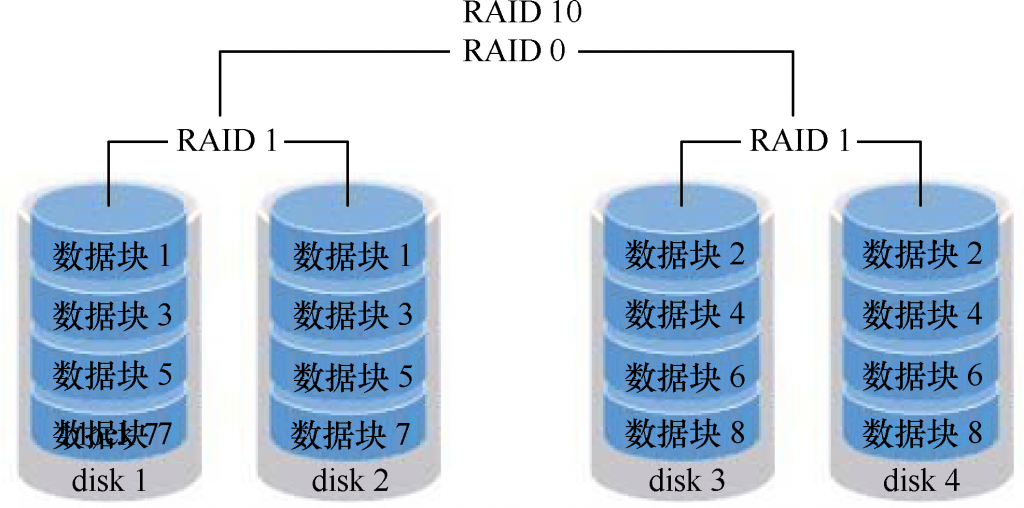

4. RAID 10

鉴于RAID 5技术是因为硬盘设备的成本问题对读写速度和数据的安全性能而有了一定的妥协,但是大部分企业更在乎的是数据本身的价值而非硬盘价格,因此生产环境中主要使用RAID 10技术。

顾名思义,RAID 10技术是RAID 1+RAID 0技术的一个“组合体”。如图7-4所示,RAID 10技术需要至少4块硬盘来组建,其中先分别两两制作成RAID 1磁盘阵列,以保证数据的安全性;然后再对两个RAID 1磁盘阵列实施RAID 0技术,进一步提高硬盘设备的读写速度。这样从理论上来讲,只要坏的不是同一组中的所有硬盘,那么最多可以损坏50%的硬盘设备而不丢失数据。由于RAID 10技术继承了RAID 0的高读写速度和RAID 1的数据安全性,在不考虑成本的情况下RAID 10的性能都超过了RAID 5,因此当前成为广泛使用的一种存储技术。

图7-4 RAID 10技术示意图

之所以在生产环境中部署RAID 10磁盘阵列,是为了提高硬盘存储设备的读写速度及数据的安全性,但由于我们的硬盘设备是在虚拟机中模拟出来的,因此对读写速度的改善可能并不直观,因此刘遄老师决定给各位读者讲解一下RAID磁盘阵列损坏后的处理方法,这样大家在步入运维岗位后遇到类似问题时,也可以轻松解决。

在确认有一块物理硬盘设备出现损坏而不能继续正常使用后,应该使用mdadm命令将其移除,然后查看RAID磁盘阵列的状态,可以发现状态已经改变。

RAID 10磁盘阵列中最多允许50%的硬盘设备发生故障,但是存在这样一种极端情况,即同一RAID 1磁盘阵列中的硬盘设备若全部损坏,也会导致数据丢失。换句话说,在RAID 10磁盘阵列中,如果RAID 1中的某一块硬盘出现了故障,而我们正在前往修复的路上,恰巧该RAID1磁盘阵列中的另一块硬盘设备也出现故障,那么数据就被彻底丢失了。刘遄老师可真不是乌鸦嘴,这种RAID 1磁盘阵列中的硬盘设备同时损坏的情况还真被我的学生遇到过。

在这样的情况下,该怎么办呢?其实,我们完全可以使用RAID备份盘技术来预防这类事故。该技术的核心理念就是准备一块足够大的硬盘,这块硬盘平时处于闲置状态,一旦RAID磁盘阵列中有硬盘出现故障后则会马上自动顶替上去。这样很棒吧!

老刘上课时做了RAID5实验,实验MS翻车,不过最后还是翻回

来了。

来了。

原文:https://www.cnblogs.com/herofox1982/p/11960551.html